...

Desde la atalaya del siglo XXI, la humanidad contempla un horizonte lleno de conquistas materiales que, en cualquier otra época, se habrían tenido por milagros. Vivimos más tiempo y con mejor salud que nunca: la esperanza de vida mundial, que rondaba los 30 años en el siglo XIX, ha superado ya los 75; la mortalidad infantil se ha desplomado; enfermedades como la viruela han desaparecido prácticamente y otras, antaño letales, se mantienen a raya con vacunas y tratamientos. Las distancias se han encogido hasta lo inverosímil: un viaje que en el siglo XVI exigía meses de navegación hoy se cubre en horas; una carta que tardaba semanas en cruzar un continente llega ahora en segundos, multiplicada en imágenes, sonidos y vídeos. El acceso a la educación y a la cultura ha roto fronteras que durante milenios fueron privilegio de minorías. La luz eléctrica, el agua potable, la anestesia, la refrigeración, el transporte aéreo o internet son bienes tan incorporados a la vida diaria que olvidamos su rareza histórica.

En este aspecto, no hay comparación posible con ninguna otra era. Incluso los periodos que la memoria idealiza —la Atenas de Pericles, la Florencia de los Médici, la Europa de la Belle Époque— se verían empequeñecidos en términos de calidad de vida y acceso a recursos. Si un ciudadano de 1900 fuese trasladado a nuestro presente, quedaría deslumbrado por la medicina, por la variedad de alimentos al alcance de cualquiera, por la posibilidad de recorrer el mundo sin apenas restricciones, por el hecho de que un campesino de una aldea remota pueda ver en directo un acontecimiento que sucede a miles de kilómetros.

Y, sin embargo, esa superioridad material convive con una sensación creciente de vulnerabilidad y pérdida de rumbo. Ya lo advirtió Cicerón, al lamentar que la abundancia de bienes y de talentos técnicos no sirve de nada si no se cultiva la virtud que los oriente: non nobis solum nati sumus —no hemos nacido solo para nosotros mismos—. La historia enseña que el progreso técnico no siempre viene acompañado de un progreso moral equivalente.

Roma perfeccionó el derecho y la ingeniería mientras extendía la esclavitud; el Renacimiento recuperó la dignidad de las artes y de las letras en un continente desgarrado por guerras religiosas; la Revolución Industrial multiplicó la riqueza y, al mismo tiempo, las miserias urbanas. También hoy, la humanidad acumula medios cada vez más potentes mientras ve desdibujarse los consensos básicos sobre los fines hacia los que debería orientarlos.

Durante siglos, la moral colectiva se sustentó en referencias religiosas, filosóficas o culturales que, con todas sus limitaciones, daban un sentido compartido a la vida. En la Europa medieval, la cristiandad unificaba lo jurídico, lo social y lo espiritual; en el mundo clásico, el honor y la virtud eran principios vertebradores; en la Ilustración, la fe en la razón y en la ciencia prometía liberar al hombre de la ignorancia y la superstición. Hoy, en buena parte del planeta, esos marcos han perdido vigencia o se han fragmentado en una multiplicidad de visiones inconexas. La secularización ha traído tolerancia y libertad de conciencia, pero también un vacío que no siempre se llena con solidez: el culto a la imagen, el consumo compulsivo, las modas identitarias o las ideologías fugaces ocupan a menudo el lugar que antes llenaban creencias y valores duraderos. Ortega y Gasset advirtió, ya en 1930, del riesgo de que las masas, al emanciparse de los viejos moldes, se desentiendan de la exigencia moral y vivan «como si no hubiera pasado nada en el mundo antes de ellas». La verdad misma se ha vuelto relativa, moldeada según conveniencias y convertida en instrumento de poder más que en fin en sí misma.

En este escenario, el avance tecnológico ha introducido una desigualdad inédita. En la Revolución Industrial, la distancia entre el dueño de una fábrica y su obrero era visible y medible; hoy, la brecha digital separa a quienes controlan la infraestructura global de datos y algoritmos y a quienes solo la consumen, sin comprender sus mecanismos ni sus sesgos. Un puñado de corporaciones y Estados concentran el poder de decidir qué se ve, qué se oculta y cómo se interpreta la realidad. La imprenta de Gutenberg liberó el conocimiento; la red digital, paradójicamente, corre el riesgo de encauzarlo hacia una homogeneidad dirigida por intereses que escapan al control ciudadano.

La democracia, que en el siglo XIX parecía destinada a expandirse con el progreso económico y educativo, vive hoy un desgaste evidente. Hay más normas de transparencia, más medios para vigilar al poder, pero también más polarización, más manipulación y una erosión creciente de la confianza en las instituciones. El ideal del debate público razonado, heredero de las ágoras griegas y los parlamentos ilustrados, se ve desplazado por el ruido constante de la desinformación y las campañas emocionales. Nunca había habido tanta información, y nunca había costado tanto discernir lo verdadero de lo falso.

A esta fragilidad política se suma una ansiedad sobre el futuro que otras épocas no conocieron en igual medida. Tras la Segunda Guerra Mundial, Occidente vivió décadas de fe en el progreso: la industrialización, el acceso masivo a la educación y el auge del comercio internacional parecían garantías de un porvenir mejor. Hoy, en cambio, el cambio climático, la automatización del trabajo, las crisis migratorias y las tensiones geopolíticas dibujan un porvenir incierto. Los avances se suceden con tanta rapidez que apenas hay tiempo para asimilarlos, y la sensación de que cualquier tecnología, cualquier empleo, cualquier forma de vida puede quedar obsoleta en pocos años alimenta una inquietud constante.

Problemas antiguos persisten y se transforman. Las drogas, antaño limitadas en alcance y variedad, se han industrializado y globalizado; su consumo, banalizado en la cultura popular, genera daños sanitarios y sociales de gran alcance. Las migraciones, presentes desde que el hombre es hombre, han alcanzado volúmenes y ritmos inéditos, impulsadas por conflictos, pobreza y desastres medioambientales; las sociedades receptoras oscilan entre la solidaridad y el rechazo, a menudo sin políticas de integración coherentes. Y la concentración de poder, antes medible en ejércitos y territorios, se mide hoy en capital financiero y control de datos: un poder silencioso, pero no menos determinante.

El saldo general es, por tanto, ambiguo. Hemos vencido limitaciones que durante siglos fueron inevitables: enfermedades, hambre, incomunicación, aislamiento. Hemos democratizado el acceso a saberes y experiencias que antes pertenecían a élites reducidas. Pero, al mismo tiempo, nos enfrentamos a un debilitamiento de los fundamentos morales y comunitarios que daban cohesión y sentido a las sociedades. Somos más longevos, pero quizá más frágiles en lo espiritual; más libres para viajar y comunicarnos, pero culturalmente más divididos; mejor informados, pero menos capaces de distinguir lo verdadero.

El pasado no fue un jardín idílico, pero sí nos legó estructuras de sentido que resistieron siglos. El presente nos ofrece un arsenal de herramientas poderosas, aunque sin un horizonte claro hacia el que dirigirlas. El reto de nuestra época no es renunciar a los avances, sino complementarlos con un renacimiento ético, espiritual y cívico. Necesitamos aprender a vivir no solo más tiempo, sino mejor: con responsabilidad hacia el otro, con cuidado del planeta, con respeto a la verdad y con un propósito común que no dependa de modas ni algoritmos.

El mundo de hoy es, a la vez, mejor y peor que antes. Mejor, porque ha roto cadenas que parecían eternas; peor, porque corre el riesgo de perder aquello que hacía valioso el uso de la libertad. Como recordaba Marco Aurelio, «el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza»: aprendimos a prolongar la vida; nos queda, todavía, la tarea más difícil, que es darle un sentido.

Y tal vez ahí radique el verdadero balance: que el progreso más urgente no es el que nos lleva más lejos, sino el que nos devuelve más adentro.

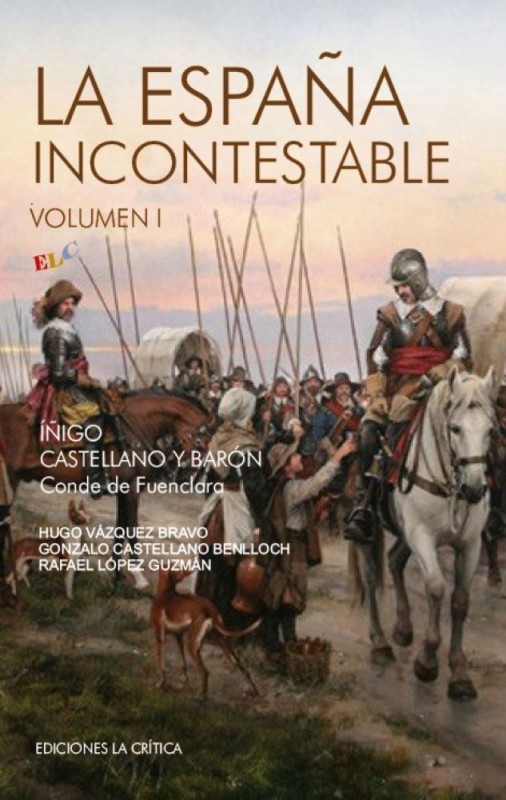

Iñigo Castellano y Barón

Conozca a Íñigo Castellano y Barón

acceso a la página del autor

acceso a la página del autor

acceso a las publicaciones del autor

acceso a las publicaciones del autor