A 86 años del fin de la Guerra Civil, una parte de la izquierda española sigue viviendo —literalmente— de ella. Este artículo repasa, cómo el pasado se ha convertido en una herramienta política, cultural y económica en manos de quienes han hecho del recuerdo su “modus vivendi” político y económico. Una verdadera industria. (...)

...

El aprovechamiento político de la Guerra Civil ha sido, desde la Transición, una constante intermitente. Al principio, con un acuerdo tácito —la famosa modélica Transición— se apostó por mirar hacia adelante. Pero la tentación de volver al pasado ha demostrado ser demasiado dulce. Y ahí, la izquierda encontró un filón que ni los romanos con las minas de Las Médulas.

Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, la Guerra Civil volvió oficialmente al BOE. Se desempolvaron tumbas, se reescribieron nombres de calles y se inició un proceso de reseteo histórico con la llamada «Ley de Memoria Histórica» de 2007. Lo que se presentó como un gesto de justicia hacia las víctimas, pronto se transformó en una estrategia de relato: colocar a la izquierda como heredera legítima del bando de los buenos, y a la derecha —aunque haya pasado por varias reencarnaciones ideológicas— como el nieto incómodo del franquismo.

Con Pedro Sánchez, la «Ley de Memoria Democrática» de 2022, ya no es solo una ley: es una bandera. Exhumaciones, memoriales, campañas escolares, centros de interpretación y, por supuesto, subvenciones y en algún caso, pensiones. En lugar de resolver problemas reales —sanidad, educación, paro juvenil— se opta por abrir fosas, como si desenterrar cadáveres, fuera más urgente que desenterrar talento. La derecha, en su eterna torpeza comunicativa, no ha sabido o no ha querido disputar el relato. O guarda silencio, o cae en provocaciones que refuerzan la caricatura que la izquierda necesita: la del cuñado nostálgico que guarda el Cara al sol en la guantera.

Así se ha logrado un hito comunicativo insólito: que un sector político, el que más se opone (al menos de boquilla) a la guerra, haya hecho de una guerra su bandera moral. La Guerra Civil no se invoca para entenderla, ni para aprender de ella: se invoca para polarizar, para señalar al adversario, para crear trincheras nuevas con los cascotes de las antiguas.

Si uno se detiene a observar el fervor con que se debate la Guerra Civil en España, le costaría creer que el conflicto terminó en 1939. Pero aún más difícil sería explicar por qué no se hace lo mismo con otras contiendas del pasado. ¿Dónde están los nietos de los que resistieron en mi querida Zaragoza frente a los franceses? ¿Por qué no se exige memoria para los caídos en Bailén o en la guerra de África? ¿Acaso los soldados de la batalla de Lepanto no merecen también una ley y una Fundación?

La respuesta es simple: los muertos de la Guerra Civil aún dan rédito político, Los otros conflictos, no. Porque nadie se atrevería hoy a levantar una pancarta con el rostro de Espartero, ni organizar una marcha por los derechos del Regimiento de Infantería de Linea Nº8 de Guadalajara. Pero Franco en cambio, es un clásico infalible. Su efigie —convertida en espantajo útil— permite reactivar el antifascismo de salón sin riesgo real, ni coste alguno. Es un fenómeno curioso: una guerra que ya no tiene testigos directos, sigue fabricando indignación, mártires y rentabilidad electoral. No importa que el contexto haya desaparecido o que media bancada no sepa quien fue Negrín ni por qué Azaña hablaba con hastío de los suyos, como ahora Sánchez por otros motivos, de sus ministros. Lo importante es el marco emocional: buenos contra malos, víctimas contra verdugos, democracia contra fascismo eterno

Y puestos a imaginar, ¿por qué no montar una Ley de Memoria de la Guerra de Sucesión? Al fin y al cabo, los Borbones aún reinan. Pero claro, eso no da votos. O no en Madrid. Los muertos útiles son selectivos, y pocos han sido tan aprovechables como los de 1936. Es una historia que se enseña como juicio, no como reflexión. A falta de presente esperanzador, el pasado —convenientemente recortado— es el mejor guión de campaña

En un país con talento para convertir la burocracia en arte, era cuestión de tiempo que los muertos se convirtieran en industria. No hablamos solo de fosas y homenajes. Hablamos de empleos, presupuestos, cátedras, editoriales, plataformas de streaming, premios literarios, jornadas universitarias, documentales, fundaciones y, por supuesto, subvenciones. La Guerra Civil ha generado más oportunidades laborales en el siglo XXI que la FP Dual. Desde la Ley de Memoria Histórica, y su secuela recargada de Pedro Sánchez, se ha establecido todo un ecosistema profesional alrededor del recuerdo selectivo. Periodistas reciclados como divulgadores, historiadores de plantilla, guionistas de dron y sepia, colectivos con siglas de ONG y escudo de ministerio. La memoria no es un deber: es un recurso.

El problema no es solo el dinero público que se destina, sino la manipulación emocional que alimenta este circuito. La historia se convierte en arma, y el pasado en terreno ideológico. Se premia al que reitera el relato, se silencia al que matiza. La verdad molesta; la narrativa, en cambio, emociona. Como en toda industria, lo que importa no es la precisión, sino la rentabilidad.

Porque funciona. Porque da identidad. Porque moviliza. Porque emociona. Mientras otros países explican su historia para entenderla, España la instrumentaliza para justificar el presente. La educación ha sido clave: desde hace décadas se enseña la Guerra Civil como si fuera una película de superhéroes. No hay espacio para la duda, ni para la contradicción. Solo para la épica. El pasado se convierte en moralina, y cuestionarlo, en herejía. La cultura popular refuerza el marco. La Segunda República es el paraíso frustrado. Los nacionales la oscuridad absoluta. En medio una generación que apenas distingue a Largo Caballero de un protagonista de la obra de Harry Potter, pero se indigna si alguien pone en duda el relato oficial. Y la política lo aprovecha. Porque cuando no se tienen ideas, la emoción es un atajo irresistible. El pasado es cómodo: no responde, no exige reformas, no protesta por los precios de alquiler. Basta con invocar a Franco —como quien invoca al personaje «Voldemort» de Harry Potter— y todos los males se explican.

Funciona porque nada hay que resolver, solo recordar. Emocionarse. Y, por supuesto, votar. Los vivos que viven de los muertos es una realidad en esta España necrófila del siglo XXI; lo verdaderamente lucrativo no es tanto morir por una causa, como vivir de los que murieron. Se ha consolidado una nueva aristocracia del dolor heredado, donde la autoridad moral no proviene del mérito sino del apellido de una fosa con visibilidad mediática. Periodistas, escritores, documentalistas, académicos, activistas… todos han encontrado en la Guerra Civil una mina inagotable. Apellidos que orbitan en torno a las mismas mesas redondas, a las mismas subvenciones y a las mismas editoriales. El mismo relato, distinto envoltorio. Políticos sin más discurso que el antifascismo genético han convertido a Franco en su principal opositor. Les interesa que siga «!Presente!» porque sin él, su papel se diluye. Y mientras tanto, los verdaderos problemas —educación, natalidad, sanidad, energía sin apagones— siguen esperando turno, como una fosa sin catalogar.

¡Dios mío, que solos se quedan los muertos! —escribió Gustavo Adolfo Bécquer en su lamento más hondo, pensando en la soledad del camposanto, en el frío de las tumbas sin nombre y en el olvido inevitable que sigue al entierro. Pero Bécquer no conoció esta España nuestra, donde los muertos no quedan solos: los escoltan algunos partidos políticos, los convocan los discursos, los «resucitan» las leyes, los agitan las banderas y nutren las lenguas aceradas. Aquí el muerto no calla: se le cita, se le imprime, se le subvenciona. Tiene tribuna. Tiene programa, tiene relato. Incluso cuenta con asesoría jurídica, si se trata de resignificar su legado.

Finalmente, me pregunto: ¿Qué diría Bécquer hoy, al ver que no descansan los que murieron, sino los que gobiernan? Que no hay descanso eterno, sino vigilia ideológica. ¿Podría Bécquer reconciliarse con el conde de Villamediana? cuando versificó: «los muertos que vos matáis, gozan de buena salud».

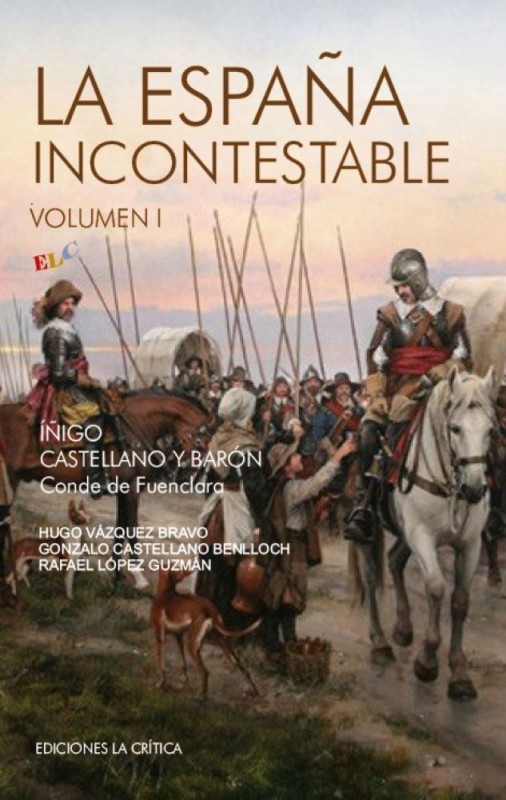

Iñigo Castellano y Barón

Conozca a Íñigo Castellano y Barón

acceso a la página del autor

acceso a la página del autor

acceso a las publicaciones del autor

acceso a las publicaciones del autor