...

Hay instantes que no pasan, se quedan. Se incrustan. Se pegan a la memoria como el olor a hierro caliente, como el humo que se queda en la garganta, como ese zumbido interior que a veces no es ruido, sino ausencia. Y entonces el reloj pierde su forma humana. Un minuto se vuelve una casa vacía, una eternidad diminuta donde el cuerpo se pregunta si debe resistir o rendirse.

Habrá quien piense que el infierno es un lugar. Se equivocan. El infierno también es un tiempo. Y hay tiempos que nadie debería vivir.

El accidente de Adamuz —como tantos otros que se han convertido en cifra, en expediente, en recorte— contiene una imagen insoportable: la de los supervivientes y los muertos compartiendo el mismo espacio oscuro, el mismo aire herido, la misma espera sin sentido. Y esa espera no es un detalle menor. Esa espera es el centro del crimen del azar.

Porque el golpe, por brutal que sea, es un relámpago, ocurre. Pero la hora posterior… la hora posterior es una decisión del destino. Y también de la sociedad.

El estruendo llega como llega el martillo a la chapa: seco, brutal, definitivo. Un ruido que no se parece a ningún otro, porque ya no es ruido, es ruptura. Algo dentro de la materia dice basta. Algo dentro de la vida dice no. Después viene lo que no se cuenta: el silencio.

Un silencio que no es el silencio de la paz, ni el del descanso. Es un silencio espeso, denso, como si el mundo se hubiera retirado un paso, dejando a los cuerpos allí, depositados en un barranco donde la realidad ya no obedece las reglas normales. El vagón ya no es vagón. La vía ya no es vía. El viaje ya no es viaje. De pronto todo es un lugar sin nombre. Y en ese lugar, en esa noche repentina, comienza el verdadero horror, la conciencia.

Primero la conciencia de que hay heridos. Luego la conciencia de que hay sangre. Luego la conciencia de que hay gritos que nadie oye. Después, lo peor, la conciencia de que fuera puede no saberlo nadie.

Una sociedad moderna, ordenada, obsesionada con la precisión, debería ser incapaz de perder un tren. Un tren. Un tren no es un niño que se extravía en un centro comercial. Un tren no es un coche en una carretera secundaria. Un tren no es una llamada perdida.

Un tren es un cuerpo enorme de hierro y horarios, un artefacto público, una promesa que circula por rutas vigiladas, que sale a una hora exacta, que llega a una hora exacta, que figura en pantallas, que se anuncia por megafonía, que se integra en la coreografía de lo previsible. Un tren es la metáfora perfecta del mundo organizado. Y sin embargo un tren desaparece.

Desaparece de la conciencia del sistema. Desaparece del mapa humano. Desaparece durante una hora, o más. Y esa desaparición —esa grieta— revela el secreto de nuestra época: vivimos rodeados de control, de tecnología, de protocolos, de reglamentos, de cadenas de mando, y aun así, cuando lo real se rompe, el sistema tarda en enterarse.

Quienes no tardan en enterarse son las víctimas.

Las víctimas lo saben desde el primer segundo. Lo saben en las costillas rotas, en el frío que empieza a trepar por la espalda, en la respiración que se vuelve difícil, en la pierna que ya no responde, en el golpe que no duele porque aún no ha llegado el dolor, en el dolor que llega de golpe como un animal.

En la oscuridad, a veces se oyen pasos que no existen. Un “¿hay alguien?” que no llega a nadie. A veces se oye un gemido que no viene de un hombre, sino de lo que queda de un hombre. Y cada sonido es un recordatorio de que el mundo ha quedado lejos.

Fuera, mientras tanto, pasan cosas. Cosas normales. Cosas intolerables por su normalidad. Fuera, el teléfono puede sonar en una oficina o en un bolsillo. Fuera, alguien toma café. Fuera, alguien se queja de un retraso. Fuera, el día continúa como si el hierro no acabara de partirse. Ese contraste es terrible. No es solo que haya muertos y heridos. Es que hay heridos y muertos mientras la vida sigue. Esa es la obscenidad.

Nuestra civilizada sociedad presume de control. Lo cuantifica todo, lo registra todo, lo vigila todo. Nos han convencido de que nada se pierde, de que todo es trazable, de que cualquier cosa que ocurra será detectada al instante. Vivimos en la era de la alerta, del aviso, del sistema que “salta” cuando algo falla. Vivimos en el mito del dispositivo infalible. Y sin embargo lo que falla es lo más básico: la conciencia.

Nadie sabe que un tren ha caído al infierno. Durante una hora, el infierno no existe para el mundo. ¿Cuánto dura una hora en la oscuridad? ¿Cuánto tarda en deshacerse una esperanza?

¿Cómo es posible que en un mundo que presume de organización al milímetro, se tarde tanto en entender que falta un tren? ¿Cómo es posible que un sistema gigantesco, con horarios, centros de control, comunicaciones, jerarquías, sea incapaz —por una hora o más— de aceptar lo obvio?

Tal vez porque el sistema no está diseñado para lo humano. Está diseñado para funcionar. Y funcionar es una palabra admirable hasta que se mancha. El sistema funciona hasta que deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, busca primero culpables, después papeles, luego declaraciones. Busca formas de recuperar su orden. Pero el orden, cuando se rompe, no se recupera con procedimientos. Se recupera con manos. Con linternas. Con voces. Con presencia. Con rapidez. Con humanidad. Esa es la diferencia entre un accidente y una tragedia moral: el tiempo.

La hora posterior al accidente es el tiempo en que la sociedad se demuestra a sí misma cuánto vale. Es el tiempo de su verdad. Si llega rápido, si comprende rápido, si actúa rápido, el horror queda reducido a lo inevitable. Pero si tarda, si duda, si se paraliza, si se extravía entre sus propias luces, entonces el horror se expande. Se multiplica y se vuelve innecesario.

Y ahí aparece el infierno.

Y entonces uno imagina, inevitablemente, a los que quedaron allí, vivos y muertos. A los que aún podían pedir ayuda. A los que ya no podían. A los que hablaban para no dormirse. A los que se dormían para no sufrir. A los que escuchaban a otros apagarse. A los que no sabían si estaban solos o si el mundo venía. La hora del infierno es eso: no saber.

Y cuando finalmente aparece alguien —un hombre con linterna, una voz que llega tarde como llegan los milagros— no aparece solo un rescatador. Aparece el mundo. Aparece la civilización. Aparece la idea de que el dolor será conocido. Que el horror y la muerte, al menos, no serán invisibles.

Aunque esa aparición no borrará la hora anterior. Esa hora queda dentro. Como queda dentro el grito que no se dijo, la lágrima que no salió, el miedo que no se contó.

Adamuz no es solo el nombre de un lugar, ni de una fecha, ni de un siniestro. Adamuz es la prueba de que la modernidad puede ser ciega. De que un mundo organizado puede comportarse como un mundo primitivo ante la desgracia tardando en mirar, tardando en comprender, tardando en actuar.

Y quizá lo más inquietante es esto: no hizo falta una catástrofe global. No hizo falta una guerra. No hizo falta un apagón de civilización. Bastó un golpe de hierro y un retraso de conciencia. Un tren desapareció durante una hora. Y dentro, había vidas. Vivas y muertas. Caídas en el infierno.

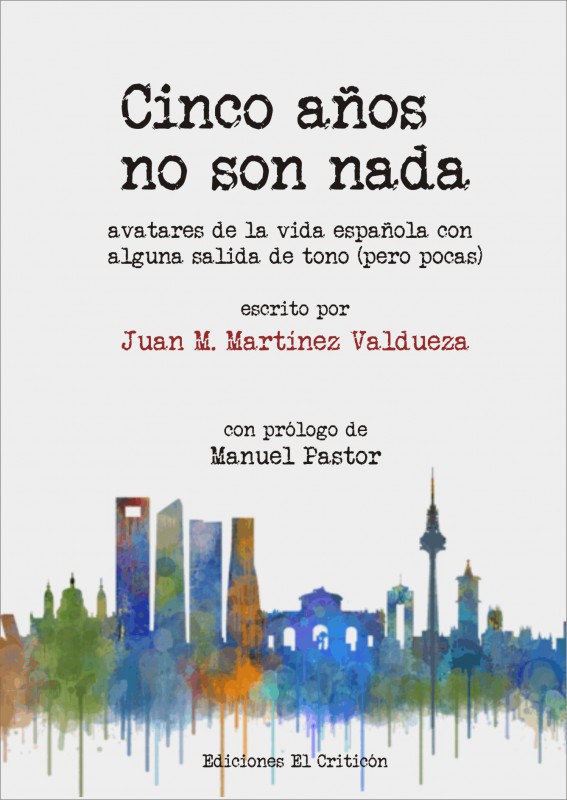

Juan Manuel Martínez Valdueza

Conozca a Juan M. Martínez Valdueza

acceso a la página del autor

acceso a la página del autor

acceso a las publicaciones del autor

acceso a las publicaciones del autor