...

Desde al menos el siglo XVIII, Europa ha funcionado para Rusia como un espejo incómodo. Pedro el Grande impulsó una europeización acelerada del país; Catalina la Grande se presentó como monarca ilustrada; la aristocracia rusa del siglo XIX hablaba francés con naturalidad. Pero esa apertura nunca fue completa ni pacífica. Siempre estuvo acompañada de la sospecha de que Europa era, al mismo tiempo, modelo y amenaza.

Ese dilema cristalizó en el célebre debate entre occidentalistas y eslavófilos. Los primeros defendían que Rusia debía recorrer un camino similar al europeo de modernización política, jurídica y cultural. Los segundos afirmaban que Rusia poseía una misión histórica propia, basada en la comunidad, la espiritualidad ortodoxa y una forma de vida incompatible con el individualismo occidental. No se trataba solo de una discusión intelectual: era una disputa sobre qué debía ser Rusia.

Cada vez que el poder ruso ha necesitado reforzar la cohesión interna, ha tendido a reactivar esta segunda tradición. Putin no inventa nada nuevo: se inscribe en una corriente histórica que reaparece cíclicamente cuando el Estado percibe amenaza o debilidad.

La experiencia rusa del siglo XX consolidó una percepción defensiva de Europa. Tras la Revolución de 1917, varias potencias europeas intervinieron en la guerra civil rusa. En 1941, la invasión nazi supuso una catástrofe humana sin precedentes. En el relato histórico posterior, esa experiencia se simplificó hasta convertirse en una narrativa poderosa: Europa como escenario recurrente de agresiones existenciales.

La Guerra Fría reforzó ese imaginario. Aunque el conflicto era global, la frontera simbólica y emocional de la Unión Soviética estaba en Europa. La seguridad nacional se concibió como una cuestión de profundidad estratégica, control territorial y desconfianza estructural hacia el entorno occidental. En ese marco, el lenguaje duro no era una anomalía, sino parte del paisaje político.

Putin recurre hoy a ese sedimento histórico no como historiador, sino como gobernante. Lo activa selectivamente para dotar de legitimidad emocional a sus decisiones presentes.

1991: la humillación como relato

El punto de inflexión contemporáneo es el colapso de la Unión Soviética. Para Putin —que lo calificó como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”— los años noventa no representaron una transición democrática, sino una humillación nacional: pérdida de estatus internacional, colapso económico, empobrecimiento social y sensación de haber sido engañados por promesas occidentales nunca cumplidas.

En el relato que el Kremlin ha construido desde entonces, Europa aparece no como socia solidaria, sino como beneficiaria pasiva o cómplice de ese derrumbe. La idea de una “casa común europea” se desvanece y es sustituida por la percepción de un orden diseñado sin Rusia y, en última instancia, contra Rusia. Ese relato cumple una función clave: permite reinterpretar el autoritarismo interno y la política exterior agresiva como respuestas defensivas. En ese contexto, el desprecio verbal hacia Europa actúa como ajuste simbólico de cuentas.

La ampliación de la OTAN y de la Unión Europea hacia el este fue interpretada en Moscú como la confirmación de sus peores sospechas. Más allá de los argumentos jurídicos o diplomáticos, lo relevante es la lectura estratégica y emocional que se impuso en el poder ruso: Europa no integraba, avanzaba; no cooperaba, cercaba.

Ucrania se convirtió en el punto de máxima condensación de ese conflicto. No solo por razones militares o geopolíticas, sino por su valor simbólico. En el discurso putinista, Ucrania no es simplemente un Estado vecino, sino un territorio donde se juega la identidad rusa. Que ese país mire hacia Europa se interpreta como una amputación histórica. En este marco, ridiculizar a los dirigentes europeos no es un gesto improvisado. Es una forma de deslegitimar moralmente al interlocutor, de presentarlo como actor secundario, inmaduro o carente de soberanía real. El insulto sustituye al argumento porque el objetivo no es convencer a Europa, sino convencer a Rusia de que Europa no merece ser tomada en serio.

¿Por qué recurrir a la animalización? Porque es un recurso clásico de la deshumanización política. No busca provocar risa, sino rebajar al otro, situarlo en un plano moral inferior. Al añadir un matiz infantilizante, se refuerza la idea de que Europa no actúa por voluntad propia, sino bajo tutela ajena. Este tipo de lenguaje cumple varias funciones simultáneas. En el plano interno, refuerza la imagen de un líder fuerte que desprecia los códigos diplomáticos del adversario. En el plano externo, enrarece el clima político, dificulta la negociación y desplaza el conflicto del terreno racional al emocional. Es una forma de guerra simbólica, coherente con una estrategia más amplia de confrontación. No es casual que este registro aparezca en momentos de bloqueo. Cuando el lenguaje diplomático deja de servir a los fines del Kremlin, el insulto emerge como señal de ruptura.

Desde Europa existe la tentación de interpretar estas declaraciones como simples muestras de vulgaridad o desequilibrio personal. Es una lectura tranquilizadora, pero peligrosa. Si el insulto se percibe como locura, se ignora su racionalidad política. Si se toma como irrelevante, se subestima su capacidad de movilización. Los conflictos duraderos no se alimentan solo de armas o sanciones, sino de relatos identitarios. El desprecio verbal hacia Europa forma parte de uno de esos relatos. No busca cerrar heridas, sino mantenerlas abiertas, porque en ellas se legitima el poder.

Más que palabras

Cuando Putin llama “cerditos” a dirigentes europeos, no improvisa ni se desahoga. Activa una tradición, una memoria y una estrategia. El insulto condensa siglos de ambivalencia, décadas de resentimiento y años de confrontación abierta. Es una pieza más de un discurso que presenta a Rusia como fortaleza asediada y a Europa como adversario moralmente inferior. La pregunta incómoda no es por qué Putin habla así de Europa, sino por qué Europa sigue leyendo ese lenguaje como simple ruido y no como lo que es: una forma de poder.

Juan Manuel Martínez Valdueza

Editor y responsable de contenidos en medios como La Crítica y Militares Hoy. Especializado en análisis político, militar y cultural, combina sensibilidad ética con mirada crítica sobre los relatos dominantes.

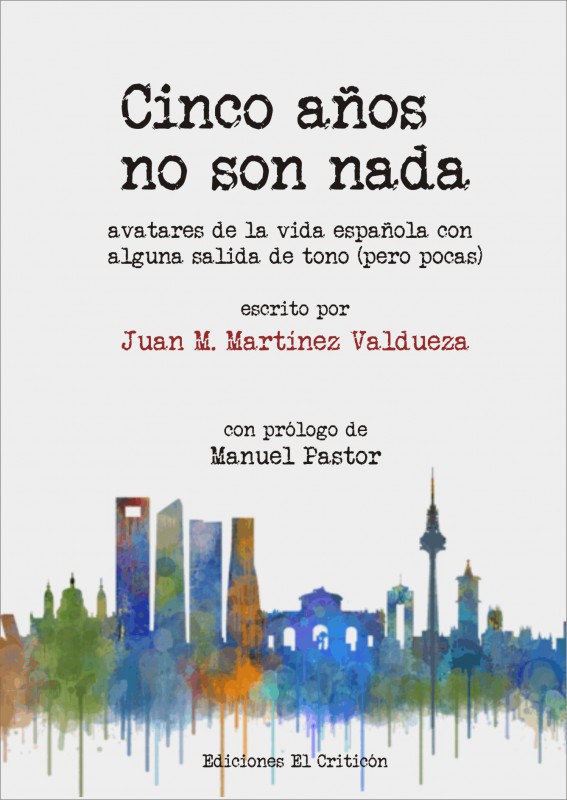

Conozca a Juan M. Martínez Valdueza

acceso a la página del autor

acceso a la página del autor

acceso a las publicaciones del autor

acceso a las publicaciones del autor